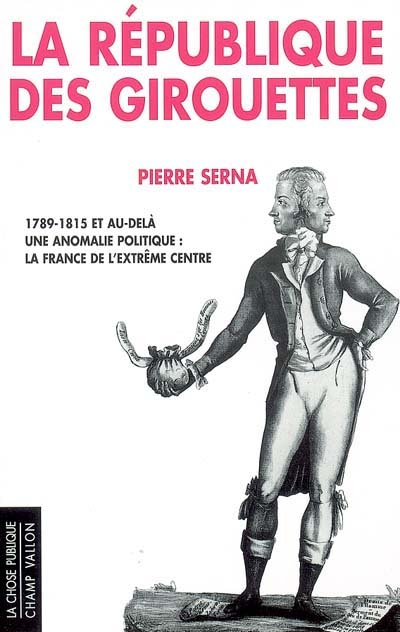

La République des girouettes (1789-1815 ... et au-delà) : Une anomalie politique : La France de l'extrême centre

- Éditeur(s)

-

Date

- 2005

-

Notes

- Bayard, d’Artagnan, le chevalier d’Éon ; ses figures de bretteurs racontent des histoires différentes, mais néanmoins reliées entre elles par le fil d’une lame. Le chevalier, le duelliste et l’escrimeur sont autant d’archétypes qui révèlent qu’à l’époque moderne, l’épée est une culture que ce livre entreprend d’explorer dans tous ses aspects : du geste de l’escrimeur aux valeurs qui lui sont associées. C’est en effet à partir de la Renaissance que les techniques de l’escrime deviennent un art guidé par des principes savants et moraux. L’analyse des valeurs impliquées dans cet art permet aussi de suivre l’évolution des idéaux de la noblesse qui fait de l’épée le vecteur de son identité.Il ne faudrait, toutefois, pas oublier que l’art de vivre l’épée à la main reste, de part en part, un art de tuer. À une époque où le port d’une arme blanche est une pratique courante, l’escrime civile et civilisée ne saurait occulter les cadavres abandonnés par les innombrables duellistes. C’est pourquoi, l’histoire de l’épée est aussi une histoire de la violence et de l’inaltérable fascination qu’elle exerce. Pour le découvrir, il faut alors plonger dans les archives d’une justice souvent prompte à occulter ce crime qui trouble l’image d’un roi absolument maître de ses sujets. Une autre vision du rapport entre violence et civilisation se dessine de cette façon.S’il est souvent admis que la violence est le contraire de la civilisation, on découvre que l’escrime et ses pratiques meurtrières alimentent une véritable civilisation de la violence, c’est-à-dire une culture, un art, un savoir mis au service de l’homicide. Oublions un instant le roman de cape et d’épée et ses duellistes aimables et bavards pour considérer la brutalité de ceux qui, dans le silence des petits matins, règlent leur compte l’arme à la main. L’époque moderne se révèle alors sous un autre jour, grâce à l’archéologie du geste de l’escrimeur, restitué dans toute sa technicité, dans toute sa férocité. Pascal Brioist est maître de conférences à l’Université de Tours. Hervé Drévillon et Pierre Serna sont tous deux maîtres de conférences à Paris-I. ,

-

Langues

- Français

-

ISBN

- 9782876734135

-

Droits

- copyrighted

- Résultat de :

-

Quatrième de couverture

-

La vie politique fourmille de personnages changeant au gré des majorités qui se font et se défont. Mais comment la girouette est-elle née dans la culture politique française ? De quelle façon réapparaît-elle lors de chaque crise et de quelle manière désorganise-t-elle la vie parlementaire ?

La littérature pourrait donner un début de réponse. Un personnage de fiction surgit au XIXe siècle : le transfuge, qui, sous le visage de l'arriviste cynique, contribue au façonnement de l'archétype du « Judas politique » moderne. Pourtant tout n'est pas sorti de l'imagination des romanciers. Le transformisme idéologique provient de l'expérience traumatisante que les Français ont connue entre 1814 et 1816, lorsque se succèdent à une cadence soutenue Napoléon et Louis XVIII, lorsque les serments de fidélité ne durent que quelques semaines... Ce n'est pas la première fois que la France voit ses élites renoncer à leurs paroles. La monarchie puis la Révolution ont déjà été confrontées, de façon conflictuelle parfois, à la question de la fidélité religieuse d'abord, politique ensuite. Ce ne sera pas non plus la dernière fois, comme les événements de 1940 le montreront.

La girouette en soi vaut surtout par ce qu'elle révèle : la construction d'un pouvoir exécutif qui ne peut plus s'appuyer sur un pouvoir d'origine divine. Le personnage-caméléon incarne alors un technicien de la politique ou un professionnel dé l'administration dont la vocation consiste à faire marcher la chose publique au-delà des opinions ou des contingences idéologiques. Pour cela, mieux vaut se trouver en un centre politique, mieux vaut être capable de s'adapter et de saisir rapidement les leviers du pouvoir en toutes occasions, afin de rejeter à la périphérie les radicaux et les perturbateurs de l'ordre public. L'authentique anomalie de la vie politique française ne serait pas cette lutte entre « blancs » et « rouges » depuis deux siècles, mais l'émergence d'un centre invisible et pourtant omniprésent.

Qui mieux que le général accomplissant le coup d'État du 19 brumaire a perçu cet « extrême centre » lorsqu'il résumait ainsi son programme politique : « Ni talons rouges, ni bonnet rouge » ? Ce livre interroge finalement, de façon dérangeante mais nécessaire, la place de Bonaparte, éminent politique, au coeur de la construction républicaine française depuis deux cents ans.

-

-

Consultable à la Bpi